Le projet de parking sous la place Cockerill suscite d’abondantes critiques et leur argumentation souvent judicieuse met en cause les options défendues par le promoteur et avalisées par la Ville de Liège mais aussi son principe même. Cette controverse rappelle ainsi aux acteurs du débat public liégeois la nécessité d’examiner l’insertion de ce projet à l’échelle du centre-ville voire même du fond de vallée dans son ensemble.

Face à un projet de ce type — et face, plus généralement, aux différents projets ayant des incidences sur la mobilité au centre-ville, au premier rang desquels le tram — il nous parait plus qu’indispensable d’élargir l’angle de vue et d’esquisser un avenir à long terme souhaitable pour le centre-ville dans son entier. Ce n’est pas chose aisée. Il ne nous semble pas qu’une telle réflexion soit à ce stade suffisamment élaborée dans le chef des pouvoirs publics.

La construction de nouveaux parkings sans une telle réflexion d’ensemble est pourtant dangereuse : elle revient à constituer autant de points durs dans l’espace public qui contraindront extraordinairement la politique de mobilité future, par l’insertion souvent très contraignante des rampes d’accès en surface, mais aussi par l’obligation de maintenir — au moins pour la durée des concessions — l’accès automobile auxdits parkings. On paye ainsi lourdement le choix d’avoir laissé s’implanter certains parkings dans des zones que l’on voudrait aujourd’hui libérées de la voiture : que ce soit le début de la rue Sœur-de-Hasque (pour le parking « Magnette »), la place Saint-Denis et la rue Souverain-Pont (pour le parking « Saint-Denis »), la place Saint-Paul ou d’autres ; tous ces espaces sont pratiquement condamnés à conserver leur fonction d’accès automobile à des parkings quasiment inamovibles.

Le cas du parking Cockerill ne fait pas exception à ce constat. Il est même permis de penser qu’il constitue un exemple symptomatique de ces choix d’urbanisme posés trop rapidement sans en mesurer toutes les conséquences : ses deux rampes singulièrement envahissantes, ses accès piétons situés au beau milieu de la place, mais surtout l’obligation qu’il implique — pour une durée de 50 années — de maintenir les accès requis. Ceux-ci seront en effet contraignants pour l’ensemble du schéma de circulation du centre-ville, et en particulier le maintien des quais de Meuse dans leur fonction routière alors que l’aspiration collective à retrouver un accès de qualité au fleuve est presque unanimement exprimée. Ces choix trop vite posés constituent autant d’hypothèques sur l’avenir.

L’objectif de la présente contribution consiste dès lors à tenter de formuler une vision d’ensemble de la manière dont il serait possible de concevoir l’organisation du centre-ville de Liège dans une optique misant plus sur l’aménité des lieux et la mixité de l’offre de mobilité et moins sur la voiture individuelle.

1. Une surdétermination topographique de la mobilité

On ne le répétera jamais assez : Liège se trouve dans le creux d’une vallée profonde, enserrée par des coteaux. C’est entre ses collines que la ville médiévale et moderne s’est développée, l’urbanisation des plateaux, à l’exception de deux ou trois faubourgs, ne datant que de l’époque contemporaine.

Il découle de cette situation deux caractéristiques majeures du réseau viaire que nous connaissons aujourd’hui.

L’étroitesse, d’abord, particulièrement marquée, de la plupart des voiries urbaines, y compris celles qui datent de l’époque industrielle, résulte largement de la rareté du terrain : la rue Léopold, par exemple, où se concentrent tant d’enjeux de mobilité aujourd’hui, pourtant percée hausmanienne tardive, tirée au cordeau dans le vieux tissu médiéval, est loin d’approcher la largeur des grandes avenues parisiennes. Tout au plus y fait-on tenir trois bandes de circulation et deux trottoirs étroits : que l’on veuille y implanter un site propre pour le transport en commun, des pistes cyclables ou simplement de confortables trottoirs et les choix les plus draconiens devront être posés.

D’autre part, le réseau des voies de circulation liégeois se caractérise par l’absence de boulevards de ceinture proches du centre-ville, tels que la plupart des villes européennes en ont développés, souvent sur le tracé de leurs anciens remparts, et souvent en plusieurs cercles concentriques. Le rôle de ces axes de circulation périphérique est évidemment cardinal pour permettre de réduire voire de supprimer la présence de l’automobile dans les centres-villes.

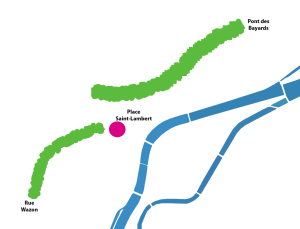

À Liège, ville encaissée, point de ces ovoïdes périphériques et point d’espace pour faire cohabiter harmonieusement les usages dans l’espace existant. Beaucoup de choses, donc, s’expliquent par ces deux caractéristiques ; la permanence du trafic de transit jusque sur la place Saint-Lambert elle-même, le caractère rare et chiche des aménagements cyclistes, et même les grands projets routiers des décennies d’après-guerre qui ont ruiné la ville à tous les sens du terme,... doivent sans doute au moins autant à ces contraintes bien réelles qu’au manque d’imagination ou de volonté politique de ses responsables politiques ou à la faiblesse de son débat public ou encore à des options urbanistiques révolues mais largement promues par les autorités de l’époque.

2. Le tram comme juge de paix

La situation actuelle — où la voiture continue à s’imposer dans la ville, et où les autres modes de transport doivent la plupart du temps se contenter des espaces résiduels — ne va pourtant pas durer.

L’implantation d’une première ligne de tram — et a fortiori, dans un avenir un peu plus lointain, d’une seconde — obligera en effet à des arbitrages de première importance dans l’affectation de l’espace public dont la plupart des Liégeoises et des Liégeois pas plus que bon nombre de responsables politiques ni même de professionnels de l’urbanisme n’ont, à nos yeux, suffisamment pris la mesure. C’est pourtant, de facto, à un bouleversement du fonctionnement du centre-ville tout entier qu’il faut se préparer.

Détaillons les mesures prévues dans le permis unique délivré en février 2014 pour la première ligne de tram : mise en cul-de-sac du Boulevard de la Sauvenière, fermeture au trafic automobile de la place de la République française (sauf sortie du parking Opéra), de la rue de la Cité, de la rue Feronstrée et de la place du Marché. L’accès aux ponts Maghin et des Arches sera singulièrement compliqué, obligeant à la création de boucles étriquées depuis les quais via, respectivement, les rues des Aveugles et Nagelmackers.

De surcroît, il semble d’ores et déjà clair que les rues du Palais et Haute-Sauvenière, rares goulots de circulation encore disponibles entre le centre-ville et Sainte-Marguerite, devront être fermées ou strictement réservées à un usage local sauf à subir une pression automobile incompatible avec leurs gabarits respectifs au point d’en devenir dangereuse.

Restent donc les quais et surtout l’axe de la Nationale 3, reliant le Cadran à Saint-Pholien via la rue de Bruxelles, la place Saint-Lambert, la rue Léopold, le Pont des Arches. Mais même cet axe majeur et historique du transit à travers la ville devra changer de fonction le jour où s’implantera la seconde ligne de tram, la rue Léopold étant trop étroite pour faire autrement, comme nous l’avons signalé plus haut.

Le centre-ville va donc devenir très difficilement accessible à la voiture. C’est une petite révolution qui pointe à l’horizon, sans conteste, mais non annoncée, non débattue, et pas même désirée ou défendue comme telle. Pas non plus pensée dans son ensemble, dans toutes ses dimensions urbaines même si certains éléments de modélisation de la circulation sont présents dans la demande de permis du tram.

D’ores et déjà, faute d’une approche d’ensemble, faute de mesures d’accompagnement adéquates à l’échelle de la ville entière, on peut craindre que cette révolution ne soit dans la pratique qu’extrêmement peu goûtée par l’usager quotidien, dont l’ordinaire risque d’être diablement contrarié par ce dispositif. Par ailleurs, ce bouleversement passe à côté de quelques objectifs majeurs que devrait à notre sens se donner une politique de transformation du centre-ville : intégration du vélo, réflexion sur les espaces publics (dont l’aménagement de la place Cockerill et du Quai-sur-Meuse témoigne une fois de plus) sans oublier l’immense enjeu du lien au fleuve.

Le constat auquel nous arrivons est donc aussi simple que radical : sachant que le métro n’est pas une option réaliste pour Liège (dont la population et surtout la densité sont trop faibles), sachant que le réseau des bus est arrivé à saturation et doit laisser place à un mode plus capacitaire, en site propre intégral, il n’est plus, selon nous, possible de permettre le transit automobile par le coeur de Liège. Il en va de la possibilité d’un transport public suffisant à répondre à la demande, mais aussi de la création d’itinéraires cyclables dignes de ce nom et de la reconquête de l’espace public, sans oublier les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air.

Le moment semble donc bien choisi pour tenter de formuler une vision d’ensemble.

3. Principes généraux d’une proposition

Nous ne plaidons pas nécessairement, et surtout pas par principe, pour une piétonnisation généralisée des espaces publics — car celle-ci nous semble ambivalente à plus d’un titre |1|. Nous préférons chercher les voies d’une réduction globale de la pression automobile sur la ville, dans une perspective visant à favoriser l’habitat dans les quartiers centraux et péricentraux et à permettre une diversité des usages de l’espace public que l’omniprésence de l’automobile tend à éteindre.

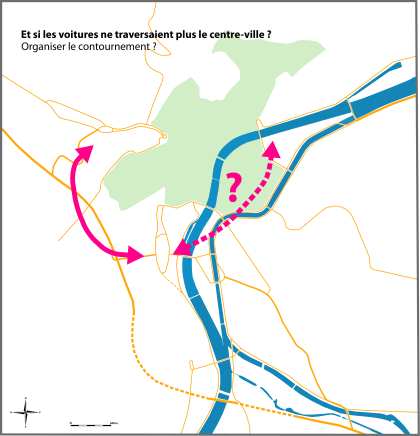

pose la question de l’organisation du contournement du centre-ville.

Cette réduction de la pression automobile, c’est en interdisant le trafic de transit — c’est-à-dire les véhicules dont le trajet n’a ni point de départ ni point d’arrivée dans le périmètre considéré — dans le centre-ville qu’il nous parait possible de l’obtenir. Et nous pensons que ce choix doit être défendu comme tel, comme un projet positif et mobilisateur au service du dynamisme et de l’agrément de la ville, au bénéfice de ses habitants. Cet objectif, soulignons-le d’emblée, doit évidemment être compatible avec le maintien de l’accès pour une série d’usages : livraisons |2| (pendant tout ou partie de la journée selon les cas), taxis |3|, déménagements, accès des riverains à leurs garages et bien sûr circulation des véhicules d’urgence. Formellement, dans l’approche que nous envisageons, de nombreuses rues pourraient se transformer en « espaces partagés » (espace public de plein-pied, où la vitesse est limitée à 20 km/h et où les piétons sont prioritaires), accessibles aux riverains et autres usagers autorisés via des bornes automatiques ou d’autres systèmes adaptés.

Nous soulignons aussi que cette préoccupation pour la suppression du transit doit s’accompagner d’une réflexion d’ensemble sur l’accessibilité des fonctions de service présentes au centre-ville (commerces, entreprises, administrations, écoles, etc), réflexion qui doit intégrer tous les modes de transport.

Le principe de l’interdiction du transit dans l’hypercentre d’une grande-ville paraît évident partout ailleurs |4| ; il pose pourtant, on l’a vu, d’assez lourds problèmes dans le cas liégeois, en raison des contraintes imposées par le terrain, en sorte que des automobilistes arrivant à Liège par l’autoroute, via l’échangeur de Loncin, et se rendant dans les quartiers de la rive droite passent toujours aujourd’hui en grand nombre par la place la plus centrale de la ville, dont ils contribuent largement à détruire l’urbanité déjà hésitante — Liège, sans doute, n’en a pas encore fini avec les démons de la place Saint-Lambert.

Suppression du trafic traversant ne signifie cependant pas suppression de l’accès au centre-ville. Au contraire, nous pensons pouvoir démontrer que les gains engendrés par la suppression du trafic de transit seront, dans l’ensemble, bénéficiaires à la facilité d’accès au centre-ville ainsi qu’à son attractivité, notamment en augmentant significativement les performances du réseau de bus (qui, de fait, sera moins englué dans le trafic), en rendant plus agréable et plus sûr l’usage du vélo, en requalifiant les espaces publics pour d’autres usages.

Nous proposons donc de définir un périmètre — assez large, allant au moins de la rue Saint-Gilles à l’esplanade Saint-Léonard et incluant une grande partie d’Outremeuse — auquel les voitures individuelles ne pourront plus accéder que par des boucles qui les ramèneront approximativement au point d’où elles viennent et n’offrant pas de places de stationnement publiques (sauf riverains, livraisons, taxis, personnes à mobilité réduite, etc). De fait, ce dispositif devrait réserver l’usage des voiries du centre-ville aux automobilistes qui s’y rendent effectivement.

Outre cette réorganisation spatiale d’ensemble des circulations, il importera aussi d’offrir des solutions alternatives pour la traversée de la ville, notamment en insistant sur cet aspect dans la réorganisation en cours du transport public (train, tram et bus).

Il importera également de faciliter le contournement de la ville, en ne perdant pas de vue que la face Nord — celle de la Citadelle — doit être considérée, pour ce qui est des quartiers proches du centre, comme impraticable au vu de son relief |5|.

4. Un scénario

Nous proposons ici, parallèlement au déploiement du tram — dont la réalisation nous semble constituer tant la nécessité que l’opportunité du présent scénario, mais aussi sa condition sine qua non —, la mise en place d’un périmètre qui inclut l’ensemble de l’hypercentre, la plus grande partie d’Outremeuse, mais aussi le quartier Jonfosse : le principe importe cependant plus que la définition des limites exactes. Si notre proposition est suivie, celles-ci devront bien sûr être étudiées et discutées d’une manière fine. Nous n’entendons, à ce stade, pas faire autre chose que rassembler un ensemble de propositions cohérentes, formuler un scénario.

4.1. Des boucles d’accès à l’hypercentre

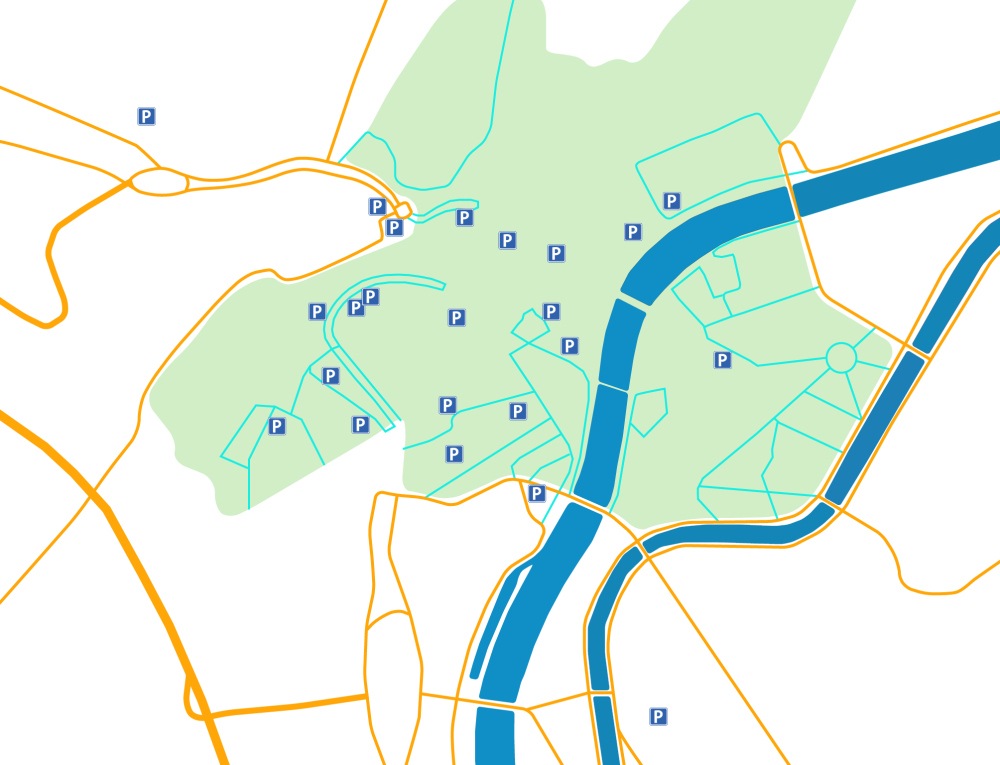

Ce périmètre resterait accessible, pour ce qui est de la rive gauche du fleuve, par cinq boucles principales, donnant accès aux parkings.

- La boucle Sauvenière / Jonfosse — qui démarre et revient au carrefour Avroy/Saint-Gilles —, dessert sept parkings publics (Opéra |6|, Neujean, Central park, Sauvenière, Anneau d’or ainsi que l’un des deux accès restant au parking Saint-Lambert). Elle donne également accès à tout le quartier Jonfosse, à ses écoles, à la future piscine,...

- La boucle Hors-Château dessert les nombreuses écoles présentes dans la rue et les deux parkings publics (Saint-Georges et Cité) en attendant leur branchement souterrain au futur tunnel (cf. infra). Il est à noter qu’avec l’arrivée du tram (qui remplacera notamment les lignes de bus 1 et 4), la rue Hors-Château ne sera plus empruntée par les bus. La dernière partie de la rue Hors-Château (entre la rue Velbruck et la rue des Mineurs) est piétonnisée, avec accès pour les livraisons et accès en cul-de-sac en zone partagée (20 km/h) vers l’école d’hôtellerie. Le parking situé dans la troisième cour du Palais (accessible actuellement via la rue du Palais) est supprimé et renvoyé vers les parkings souterrains du Palais de justice).

- La boucle Saint-Paul / Université / Régence, de loin la plus importante, assure l’accès à l’université et aux parkings Saint-Paul, Cathédrale, Magnette et Saint-Denis. L’axe Carmes-Clarisses pourrait changer de sens de circulation, pour équilibrer les entrées (Hazinelle et Pont Kennedy) et les sorties (rond-point de l’Evêché et Clarisses) de cette boucle particulièrement sensible.

- La boucle Pierreuse-Anglais dessert les rues Pierreuse, Volière et Fond Saint-Servais — le seul changement notable dans ce quartier étant la fermeture à la circulation du premier tronçon de la rue Pierreuse, entre la rue du Palais et le Fond Saint-Servais.

- La boucle de la rue de Bruxelles dessert, depuis le Cadran, le parking St Lambert et la gare du Palais.

principal (en orange). Tous les parkings de l’hypercentre sont desservis, à l’exception du petit

parking situé à l’arrière de l’hôtel de Ville (et de la Cour du Palais des Princes), qui pourrait être fermé.

Parmi les principales modifications que notre projet apporterait, l’axe formé par la rue Léopold, le Pont des Arches et la rue Saint-Pholien serait réservé au transport en commun et aux taxis (qui se partageraient un site propre central) ainsi que, bien sûr, aux piétons, vélos et autres usagers « doux », qui disposeraient de vastes trottoirs de part et d’autre de ce site propre, mais pourraient également emprunter celui-ci, amenant les véhicules y passant à rouler au pas. La création d’un tel axe nous semble décisive à plusieurs égards et d’abord pour en finir avec la perception d’un hypercentre limité à la rive gauche du fleuve.

En Outremeuse, de nombreuses possibilités existent pour l’organisation des boucles, notre hypothèse de base étant la piétonnisation de l’axe formé par la Chaussée-des-Prés et la rue Puits-en-Sock (pour former un axe cyclo-pédestre et commerçant destiné à relier, à terme, la gare REL de Cornillon à l’hypercentre) et le passage du tram (Transurbaine) par les rues Surlet et Méan d’une part, et par le Boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes-Villes d’autre part.

4.2. Un tunnel sous les quais de la rive gauche

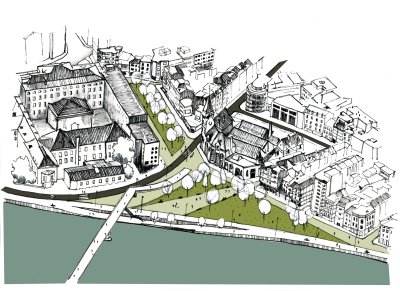

Quai-sur-Meuse comme un véritable espace de lien entre la ville et son fleuve. Dessin : Agathe Raimbault.

Un tunnel routier de deux fois une bande, sous les quais, sur le modèle de Maastricht, entre le Pont Maghin et le Pont Kennedy, constitue la seule exception que nous défendons au principe de non-traversabilité du centre par les voitures particulières |7|.

Cette infrastructure lourde nous semble nécessaire pour quatre raisons.

- Primo, libérer les quais de Meuse, pour y permettre l’aménagement d’une large promenade piétonne, entre les Chiroux et l’esplanade Saint-Léonard, vers laquelle pourraient s’ouvrir les multiples édifices publics qui se trouvent au bord du fleuve : université, Grand-Poste, nouvel office du tourisme dans la Halle aux viandes, Cité administrative, Salle Saint-Georges, Grand Curtius,... Dans le scénario que nous proposons, la partie des quais comprise entre la Grand-Poste et la rue Saint-Jean-Baptiste serait totalement inaccessible aux voitures particulières : au-delà, de part et d’autre, une seule bande de circulation resterait présente, le long des immeubles, pour assurer la desserte des quartiers.

- Secundo, maintenir l’accès depuis le Sud de la ville au quartier Saint-Léonard, qui sans cette liaison se trouverait trop isolé.

- Tertio, éviter de reporter toute la pression automobile sur les quais de la Dérivation, qui servent déjà beaucoup trop de réceptacle au trafic de transit que l’on tente de réduire en rive gauche de la Meuse. Les habitants des quais de la Dérivation doivent être plus pris en compte qu’à l’heure actuelle dans les choix de mobilité.

- Quarto, desservir certains parkings centraux (en particulier les parkings Cité et Saint-Georges) directement depuis le souterrain, pour dégager au maximum l’espace public à leurs abords. Notons que, même si nous plaidons avec fermeté contre la construction d’un parking sous la place Cockerill (qui nous semble inutile et même nuisible, en ce qui qu’il accentuera l’effet d’appel automobile au centre-ville), le même principe de connexion souterraine directe pourrait s’appliquer dans son cas, ce qui réduirait fortement les inconvénients liés à sa présence pour les usages de la surface de la place.

Par ailleurs, la sortie d’autoroute de Burenville, sur l’A602, est d’ores et déjà l’un des principaux points noirs du réseau. Il ne faut pas cacher que notre proposition pourrait augmenter sensiblement la pression sur ce point nodal : si le trafic se dirigeant vers la rive droite via la place Saint-Lambert ne passait plus par là, ce grand carrefour routier jouerait par contre un rôle majeur dans le contournement de la ville pour tout le trafic venant des quartiers de Sainte-Marguerite et de Sainte-Walburge et cherchant à rejoindre le Sud de la Ville ou la rive droite. Une infrastructure adaptée (représentée par une flèche bleue sur le schéma ci-dessus) devrait dès lors être envisagée à cet endroit pour faciliter la connexion entre Fontainebleau et l’A602, soulager les ronds-points, tout en recréant un lien piéton et cycliste de qualité entre Burenville et Sainte-Marguerite et en anticipant le passage du tram sur cet axe, en direction de la place Saint-Nicolas.

4.3. Un développement important des alternatives à la voiture

Un tel scénario de transformation du centre-ville n’est pas envisageable sans le tram, nous l’avons indiqué, ni sans un renforcement global tous les modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière. Le gain d’accessibilité au centre ne pourra se faire que par un cocktail de mobilité mélangeant avec à propos tous les outils disponibles. L’objet de la présente communication n’est pas d’entrer dans le détail de ces mesures, largement évoquées dans d’autres publications d’urbAgora.

Au niveau ferroviaire, nous plaidons pour la réouverture de

plusieurs points d’arrêts dans le cadre du REL : Haut-Pré, Vivegnis, Cornillon,...

(mais également d’autres, moins directement concernées par le présent développement).

L’ascenseur urbain entre la gare de Jonfosse et le quartier Saint-Laurent et le téléphérique

entre la gare de Vivegnis et la Citadelle complètent les axes principaux de ce dispositif.

Nous pointons cependant ici quelques éléments particulièrement décisifs.

- Des lignes de bus traversantes. Complémentaires au tram, nous préconisons depuis longtemps la création de lignes de bus traversantes, qui pourraient jouer plusieurs fonctions utiles : desserte des polarités non desservies par le tram (en particulier l’université), limitation de la consommation d’espace public par les terminus de bus au centre-ville, maillage plus fin de l’espace urbain central.

- Le Réseau express ferroviaire liégeois (REL). Le REL, dont il est désormais permis d’espérer qu’il se concrétise dans les prochaines années, jouera un rôle majeur, notamment pour améliorer l’accessibilité au centre-ville depuis les communes de l’arrondissement et les villes moyennes qui entourent Liège (Visé, Waremme, Huy, Verviers,...). Les deux gares présentes dans le périmètre (Palais et Jonfosse) joueront à ce titre un rôle majeur, qui devrait justifier une attention particulière à leur égard (construction de la nouvelle gare du Palais tant attendue ; création d’une nouvelle gare à Jonfosse, au-dessus des rails, évitant le passage sous voies ; construction d’un ascenseur urbain à Jonfosse pour connecter la gare vers le quartier Saint-Laurent et ses écoles ; amélioration des cheminements cyclistes et piétons ; création de stationnement vélo sécurisé, etc). L’ouverture (la réouverture) d’autres gares REL à proximité (notamment place Vivegnis, Cornillon et Haut-Pré) pourra également jouer un rôle très précieux.

- Téléphérique et ascenseur urbain. Les solutions mécaniques permettant de franchir la déclivité vers les quartiers situés sur les collines, dont l’utilité semble déjà établie aujourd’hui, deviendraient des maillons indispensables des chaînes de mobilité dans ce scénario. Le téléphérique entre Vivegnis et la Citadelle, en particulier, serait bienvenu pour relier deux parties de la ville qui sans cela se trouveraient fort peu accessibles l’une depuis l’autre.

- Itinéraires cyclables et piétons. Enfin, une fois le cœur de ville apaisé et plus accueillant aux modes doux, la poursuite et l’intensification du développement des itinéraires destinés aux modes « actifs » autour de la zone centrale seront le complément indispensable afin de faciliter l’accès au centre depuis les quartiers péri-centraux. La mise en place de navettes gratuites dans l’hypercentre pour les publics à mobilité réduite nous semble également devoir être envisagée.

4.4. Ouvrir une réflexion de fond sur les espaces publics

Si cette proposition devait peu ou prou se concrétiser, d’importantes surfaces seraient libérées. Une réflexion d’ensemble devra s’ouvrir sur leur aménagement. Parmi d’autres enjeux, les plantations seront un élément décisif de ce nouveau visage de la ville.

5. Phasage

Nous n’imaginons pas que le présent scénario puisse être réalisé en un seul temps. Ce que nous proposons ici, c’est une perspective de long terme pour le devenir du centre-ville de Liège, perspective dans laquelle nous proposons d’inscrire les différents développements envisagés dans les années à venir. Le tunnel sous les quais pourrait notamment être réalisé en plusieurs phases.

En tout état de cause, les grandes étapes seront dictées par le développement du tram, dont nous continuons à penser qu’il est tellement nécessaire qu’il faudra bien trouver les voies de sa concrétisation — non seulement la ligne 1, mais aussi la transurbaine. Les deux axes principaux du tram dicteront évidemment la cadence — en tant qu’ils déterminent à la fois la contrainte irréfragable — par l’occupation de l’espace public qu’ils imposent — et la condition de possibilité — par l’alternative structurante qu’ils fourniront pour la traversée du coeur urbain. Deux temps principaux se dégagent donc, qui correspondent aux deux principaux espaces stratégiques : les quais de Meuse d’abord (parallèles à la ligne 1), l’axe Léopold/Pont des Arches ensuite, emprunté par la ligne 2. Ces deux temps pourraient eux-mêmes se décliner en plusieurs phases de travaux.

Dans un premier temps, seul l’axe parallèle à la première ligne de tram serait donc réalisé, incluant le tunnel sous les quais, mais laissant ouvert l’axe de la N3, qui serait quant à lui transformé parallèlement au déploiement de la seconde ligne de tram — non moins indispensable, à nos yeux, que la première.

6. Quelques objections possibles

Un tel projet n’ira pas, par ailleurs, sans d’importants débats et la présente contribution n’a d’ailleurs d’autre but que d’alimenter ceux-ci, en proposant un schéma différent de celui qui prévaut pour le moment.

- Égouts. On sait la présence du collecteur principal de la rive gauche sous les quais, qui rend particulièrement compliquées certaines interventions en sous-sol, et inévitablement celle que nous proposons. On sait cependant aussi que ce collecteur est aujourd’hui saturé, qu’il se met régulièrement sous pression provoquant d’importants désagréments pour les riverains (refoulement en cave). On sait aussi que le matériau utilisé (la brique) laisse percoler de grandes quantités d’eau de Meuse, qui compliquent significativement l’épuration des eaux. Bref, même sans spéculer sur la modification du régime des pluies engendrée par le bouleversement climatique en cours, il semble que le remplacement de cette infrastructure s’imposera à moyen terme.

- Attractivité du centre. Il ne manquera sans doute pas de voix pour s’alarmer d’une éventuelle perte d’attractivité du centre-ville si les mesures que nous préconisons ici devaient être adoptées. Nous pensons pour notre part que c’est l’inverse qui risque d’arriver : libéré de la pression du trafic de transit, le centre deviendra d’abord beaucoup plus agréable à fréquenter, on y respirera mieux, le bruit sera beaucoup moins envahissant. Mais surtout, avec la suppression du trafic de transit, l’accès au centre sera privilégié pour tous les modes de transport : bus, voitures, vélos,... gagneront en facilité d’accès.

7. Conclusion

Si le présent texte n’est qu’une modeste proposition, nous avons tenté de lui donner une cohérence d’ensemble. Les mesures que nous proposons forment un tout. Le lien indispensable entre les différentes dimensions de la transformation du centre-ville doit être au cœur du débat (tram, espaces publics, stationnement, transit, tunnel,...).