Une proposition de Vanessa Ziegler avec la collaboration de l’équipe d’urbAgora.

Préambule

Dans le cadre d’une réflexion continue sur les friches sérésiennes et dans la perspective d’outiller le citoyen dans l’exercice de son droit à la ville, nous proposons une présentation critique du masterplan “Vallée Ardente” lequel réfléchit la réhabilitation de ces anciennes friches sidérurgiques. Elle a pour objectif non seulement de rendre accessible et de vulgariser le contenu (relativement confidentiel) de ce masterplan, de souligner les avancées positives ainsi que les éléments plus problématiques de ce projet afin de contribuer à une action citoyenne

Sommaire

1. Introduction

2. Le masterplan « Vallée ardente »

2.1. Une démarche aussi nécessaire qu’ambitieuse

2.2. Structure et grands principes du masterpan

3. Des axes à mieux prendre en considération

3.1. Un patrimoine économique, social, paysager à ne pas sous-estimer

3.1.1. Les différentes facettes du patrimoine sidérurgique et l’exemple du « Landschaftpark Duisburg-Nord »

3.1.2. La « totémisation » des structures sidérurgiques : quand un mot-clé remplace le débat démocratique

3.2. Participation et sensibilisation citoyenne

3.3. La question environnementale : « cicatrisation » et « tissage » biologique ?

4. Propositions

5. Perspectives

Bibliographie

Sources

Monographies et articles

I. Introduction

Il y a plus de dix ans, les hauts-fourneaux liégeois rendaient leur dernier souffle, entraînant avec eux environ 1300 emplois |1| et toute une page de l’histoire industrielle qui avait fait la fierté économique de la région depuis le 19e siècle |2|. Comme pour d’autres anciens sites de production en Europe, l’avenir des infrastructures et des sites industriels a par conséquent besoin d’être réfléchi. Il s’agit de leur trouver de nouvelles fonctions, dans un contexte où les enjeux sont multiples : besoin d’un avenir économique pour la région et d’emplois locaux, préservation d’un patrimoine culturel – identitaire, pourrait-on même écrire –, raréfaction des terrains qui exige une réhabilitation optimisée des lieux, pollution des sols, etc.

Dans le hors-série de la revue Dérivations |3| intitulé Vive les Hauts-Fourneaux !, une série d’auteurs et d’autrices avaient rassemblé, sur base d’un travail de terrain approfondi, une série de témoignages et conclu à la nécessité de sauvegarder ce patrimoine singulier. Après la fracassante démolition du Haut-Fourneau 6 de Seraing, l’espoir était de pouvoir sauver les hauts-fourneaux B d’Ougrée, celui de Marcinelle et celui de Clabecq, toujours debout. Au moment de cette publication, en 2017, le monde politique ne s’était pas encore emparé de la question.

Depuis lors, les choses ont cependant évolué. La reconversion de ces zones industrielles est désormais prônée par le Gouvernement wallon dans le cadre de la stratégie « stop béton », un plan adopté en 2018 et qui s’inscrit dans les objectifs du Schéma de développement du territoire (SDT) |4|. Cette stratégie a pour but de freiner, à l’horizon 2050, l’artificialisation des sols et d’en finir avec l’accaparement des terres arables par les activités humaines, c’est-à-dire avec leur transformation en terrains bétonnés ou urbanisés. Un projet qui implique effectivement, entre autres choses, de reconvertir ces immenses surfaces de terrain autrefois dévolues aux activités industrielles et déjà artificialisées. Aujourd’hui, l’assainissement et la revalorisation de ces terrains abandonnés et pollués est donc devenu une priorité. Willy Borsus (MR), ministre de l’Économie, rappelait d’ailleurs récemment l’importance d’accélérer le rythme de la réhabilitation et de l’assainissement de ces terrains sur le territoire wallon |5|.

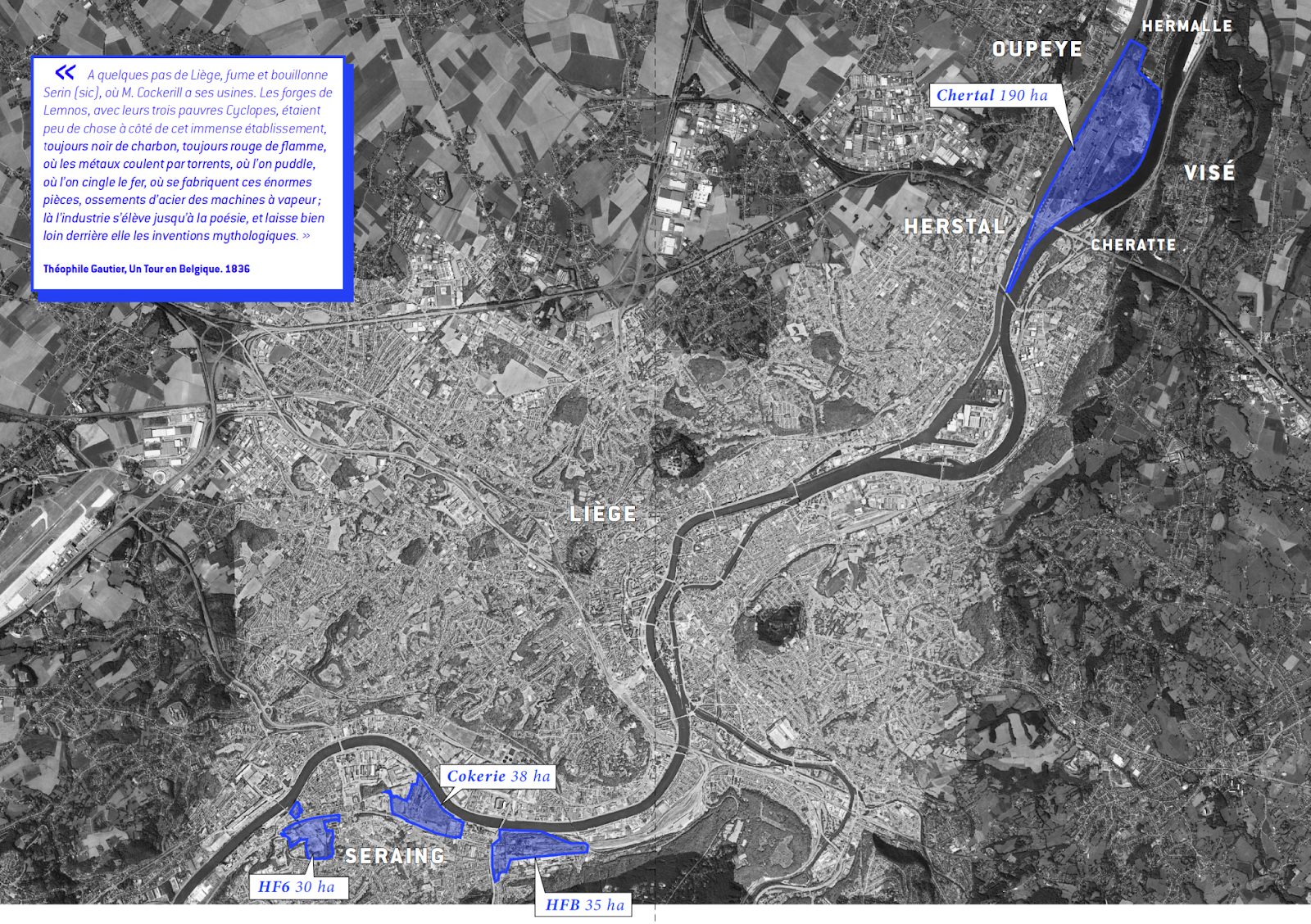

Dans la vallée liégeoise, une étape importante a été franchie dans cette direction avec la commande par la Région wallonne d’un masterplan (ou « plan directeur » en français). Ce masterplan, nommé Vallée ardente, planifie le développement et l’affectation de plusieurs de ces anciens sites industriels, en fonction d’orientations stratégiques définies préalablement par la Région et répondant aux grandes lignes du Green Deal européen. Il concerne plus exactement les anciens sites du haut-fourneau 6 (HF6) – démoli, on vient de le noter, en décembre 2016 |6| –, celui du Haut-fourneau B (HFB) – dont le démantèlement est en cours |7|, une opération qui durera probablement au moins jusqu’en 2026 – et de la Cokerie d’Ougrée, tous les trois situés sur la commune de Seraing ; il concerne également la friche de Chertal, entre Herstal et Cheratte |8|. Précisons aussi qu’à l’heure actuelle, ces terrains appartiennent toujours à ArcelorMittal |9|, la multinationale à laquelle le Gouvernement wallon souhaite par conséquent les racheter |10|.

D’une façon générale, cette étude est consacrée à la compréhension de ce masterplan Vallée ardente ; elle est aussi l’occasion de revenir sur les objectifs d’un tel outil. Plus précisément, notre objectif est de contribuer à rendre ce document technique plus accessible et de permettre son appropriation, fondement nécessaire au débat public. Nous souhaitons en effet permettre aux citoyens et aux citoyennes de mieux comprendre les enjeux à l’œuvre dans ce projet d’urbanisme, afin de leur donner la motivation et les moyens de s’impliquer dans ce processus, c’est-à-dire de prendre part à des décisions qui vont, ni plus ni moins, façonner le paysage du bassin liégeois pendant les prochaines décennies, voire pendant des siècles. On le voit, l’enjeu de la réhabilitation des lieux est effectivement colossal et ne peut par conséquent se permettre d’éluder le processus démocratique.

Nous procéderons de la façon suivante. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le contenu du masterplan afin de mieux cerner les propositions qu’il formule. Nous nous attacherons ensuite à ce que nous avons identifié comme des points plus faibles ou des angles morts. A cet égard, nous évoquerons d’abord la valeur patrimoniale des sites sidérurgiques, valeur à laquelle le masterplan ne semble pas toujours accorder la priorité nécessaire ; nous reviendrons ensuite sur la manière dont la participation citoyenne et les enjeux de mixité générationnelle et sociale ont été envisagés ; enfin, nous analyserons la façon dont la question de la biodiversité – qui peut s’avérer paradoxalement très riche sur ces terrains pourtant pollués – est prise en compte par le masterplan.

À nos yeux, ces trois dimensions sont encore trop peu prises en considération. Sur base de cette analyse, la dernière section de cette étude formulera par conséquent des conclusions et des suggestions ou recommandations d’urbAgora pour les prochaines phases, en particulier les études de faisabilité et les plans architecturaux concrets qui doivent encore être établis. Ces propositions ne sont pas figées : nous espérons que les lecteurs et lectrices intéressé.es se manifesteront afin d’enrichir la réflexion et peut-être de compléter ou nuancer certains aspects, ou signaler un intérêt pour organiser un débat ou une discussion citoyenne autour de ce projet.

II. Le masterplan « Vallée ardente »

II.1 Une démarche aussi nécessaire qu’ambitieuse

À nos yeux, un masterplan s’avérait nécessaire, même indispensable. En effet, après des décennies d’essor, l’économie régionale wallonne, fondée sur le développement de l’industrie sidérurgique, peine aujourd’hui à se reconfigurer. La réflexion portant sur la réhabilitation de ces friches sidérurgiques est cruciale pour l’avenir de l’agglomération liégeoise : la valeur de ces sites, lié à leur étendue et à leur connection aux réseaux de transports existants, garde tout son intérêt aujourd’hui. De surcroît, leur reconversion porte en elle l’espoir d’un nouveau développement régional, plus en phase avec les réquisits économiques et écologiques de l’époque. Notons en outre plus largement que, grâce à la revalorisation de ces lieux, une série d’aménagements verts, indispensables pour améliorer la qualité de vie des habitants de la vallée, pourraient voir le jour. Enfin, à l’heure de l’accélération de la crise environnementale, la réflexion urbanistique, n’a pas d’autre choix que s’inscrire dans la perspective de la réhabilitation, c’est-à-dire composer avec le « déjà-là », avec l’existant. À cet égard, la réaffectation des friches sidérurgiques va dans le bon sens : elle doit permettre, sinon d’éviter, du moins de réduire l’artificialisation de nouvelles surfaces arables, en particulier celle des terres agricoles. Ne serait-ce donc que pour ces trois raisons évidentes, une réflexion globale concernant l’avenir de ces quatre friches sidérurgiques s’imposait de toute urgence.

Dans le cas présent, la Région wallonne et la SOGEPA |11| ont, en décembre 2020, commandé un masterplan à une équipe pluridisciplinaire emmenée par l’agence française de paysage et d’urbanisme TER, associée au bureau liégeois d’architecture et d’urbanisme Baumans-Deffet, à la société de consultance bruxelloise Idea Consult, au groupe français Indigo, spécialisé dans la mobilité douce en milieu urbain, et le bureau d’études parisien en écologie urbaine Hekladonia. Ce masterplan est le résultat d’une réflexion globale et intégrée sur le territoire, élaborée en collaboration active avec les acteurs concernés, et se présente comme un « instrument d’assurance qualité », c’est-à-dire qu’il doit constituer une sorte de règlement informel auquel les acteurs publics et privés qui transformeront effectivement les lieux seront tenus d’adhérer |12|. Après six mois de travail, en septembre 2021, l’équipe était en mesure de proposer au public une vision renouvelée de l’avenir de la vallée |13|. Précisons encore qu’un masterplan n’a aucune force juridique contraignante : il s’agit d’un document d’intention réalisé sur base volontaire, destiné à construire une vision d’ensemble cohérente, qui articule un certain nombre d’enjeux qui traduisent eux-mêmes des priorités politiques. Dans les faits, il s’agit néanmoins d’un processus qui peut engager, notamment après validation par les instances élues, et que les acteurs actifs dans la réhabilitation des lieux seront tenus de respecter.

II.2 Structure et grands principes du masterpan

Pendant neuf mois, l’équipe réunie autour de l’Agence Ter a donc réfléchi à l’avenir de ces vastes terrains délaissés. Le travail d’élaboration du masterplan a été divisé en trois étapes. Après un temps d’analyse et de diagnostic, à l’issue duquel l’équipe a formulé certaines pistes d’aménagement, une phase plus collaborative s’est engagée avec la mise en place d’ateliers de réflexion autour de différentes thématiques – nous y reviendrons. Les résultats de cette recherche sont consignés dans un document de près de 500 pages. Une fois surmontée la frilosité qui peut apparaître à la perspective d’aborder un texte aussi volumineux, il apparaît que le masterplan est extrêmement exhaustif, approfondi et détaillé – autant sur le plan des stratégies économiques que des schémas urbanistiques. Les lecteurs et lectrices les plus curieux·ses peuvent le consulter en ligne |14|. Nous en proposons ici une grille de lecture qui favorise une première appropriation.

Cinq chapitres structurent le plan directeur. On y lit tout d’abord une vision générale, dont le maître mot est “cicatrisation” : le mot évoque, selon les auteurs, à la fois la réparation et le tissage. Cette cicatrisation se décline sur les plans économique, biologique, urbain, architectural et patrimonial, sociétal et culturel. Au niveau méthodologique, les équipes ont combiné l’observation à l’écoute de certains acteurs et à la mobilisation de leurs compétences respectives pour imaginer, pour chacun des sites concernés, une identité singulière. On doit cependant noter que, dans les rubriques qui suivent, la même importance n’est pas accordée à chacune de ces « cicatrisations » : la cicatrisation économique est la seule à bénéficier d’un chapitre.

Pourtant, malgré cette primauté donnée à l’aspect économique, il faut souligner que le simple fait d’inscrire la réhabilitation urbaine dans une perspective qui n’est pas uniquement économique mais aussi territoriale n’est pas habituel. Cette volonté d’accorder une importance égale au développement économique et territorial est née d’une conviction que l’équipe met souvent en avant : à l’heure actuelle, l’économie ne peut plus être pensée indépendamment du social et de l’environnement. C’est ainsi, par exemple, que l’environnement occupe une place centrale dans la réflexion et que des enjeux comme la gestion des îlots de chaleur ou des inondations - notons que ces quatre sites sont situés en bord de Meuse - ont été pris en compte de façon prioritaire.

Les orientations économiques s’inscrivent également dans des lignes qui se veulent green. Après la « parenthèse historique |15| » de l’industrie, place aux nouveaux axes de développement économique orientés vers des technologies d’avenir et respectueuses du climat, en concertation avec les acteurs de l’économie wallonne : économie circulaire, énergies renouvelables et hydrogène, acier et industrie décarbonée, filière bois seront au rendez-vous, réparties sur les différents sites en fonction des typologies, infrastructures et fonctions disponibles ou imaginées sur et à proximité des sites. En outre, deux axes - la logistique ainsi que les industries créatives et culturelles - sont identifiés comme substrat de soutien aux quatre thématiques.

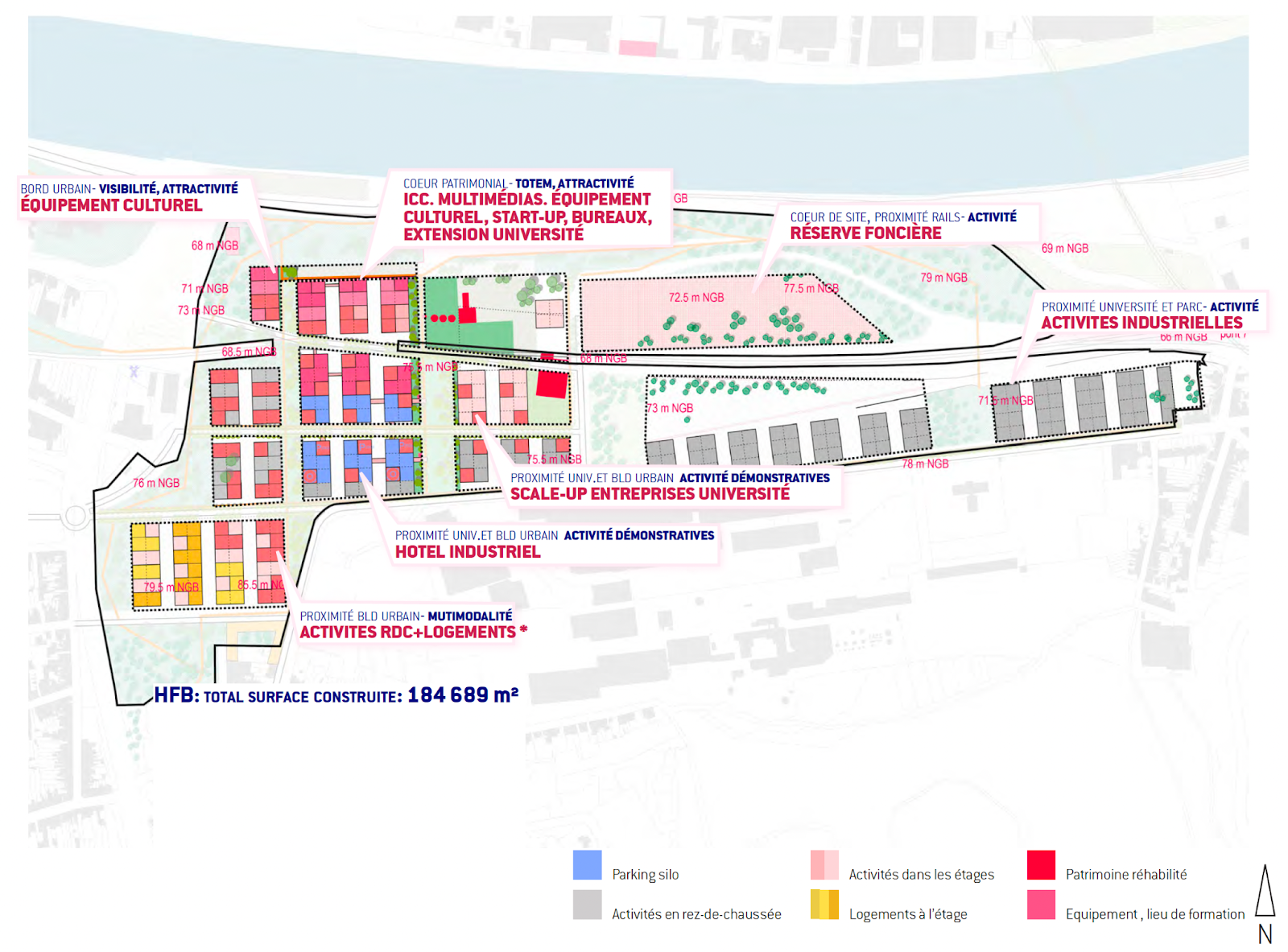

Le troisième chapitre, le plus conséquent, est consacré à une description des potentialités de chacun des sites, avec une proposition qui tient compte des enjeux de mobilité, patrimoniaux, paysagers, et des possibilités et contraintes de constructibilité et de prescriptions urbaines. C’est ici que sont abordées les notions de cicatrisation urbaines et patrimoniales. Un leitmotiv oriente le développement territorial : la mixité – voire « l’intrication » – de différents usages de l’espace, qui réunit des dimensions résidentielles, commerciales, industrielles, culturelles et récréatives, etc. - est en effet présentée comme un élément urbanistique-clé.

Dans l’exemple présenté ci-dessous, on peut voir une application sur le site d’Ougrée de ces différents principes. On peut y observer la localisation aux étages des activités de loisir et du logement, au-dessus d’autres usages : c’est une manière de contourner les seuils d’assainissement, afin de pouvoir limiter la dépollution des sols aux exigences des affectations industrielles. En outre les logements sont mis à l’écart des anciennes usines qui se trouvent, elles, plus près du bord de Meuse.

Le quatrième chapitre propose une charte environnementale à intégrer de manière transversale lors de la réhabilitation de chaque site. Elle s’inscrit dans les règlementations européennes qui s’appliquent à la mobilité durable, à l’utilisation des énergies, à la durabilité des aménagements (matériaux, espaces verts, gestion des terres…), ainsi qu’à la gouvernance et à l’ « intelligence sociale ». Ce dernier concept désigne la mise en place de collaborations cohérentes entre différents types d’entreprises, en promouvant les industries coopératives, la collaboration du secteur public, du secteur privé et de la recherche. La participation de la société civile aux projets est également encouragée. On ne peut que se réjouir de la présence de ces principes, même si l’on sait qu’il peut y avoir en la matière un certain écart entre les intentions de départ et les résultats finaux. Nous y serons attentifs.

Le cinquième et dernier chapitre, enfin, propose un plan d’action : phasage à court et long terme, outils juridiques nécessaires, financement. On peut voir qu’il y a encore du chemin à parcourir, et cela nous rappelle que ce plan, s’il représente l’aboutissement d’une longue réflexion, n’est que le point de départ d’un très, très vaste chantier d’élaboration.

La livraison de ce masterplan constitue donc une première étape-clé dans le processus de revalorisation de ces friches sidérurgiques. Après le démantèlement des structures – qui est aujourd’hui partiellement engagé – une phase d’assainissement |16|, indispensable au redéploiement de nouveaux usages, est également prévue. Parallèlement, la négociation pour l’acquisition des sites |17| — qui totalisent une superficie de près de 282 ha, l’immense friche de Cheratte représentant à elle seule à peu près 180 ha — est en cours. La SOGEPA fut par conséquent mandatée par le Gouvernement wallon non seulement pour négocier le rachat des terrains, mais également pour réfléchir et organiser leur dépollution. À côté de ces négociations, il faudra également poser bien des gestes, dans le court et le long terme – c’est-à-dire d’ici dix ans – pour concrétiser les lignes directrices définies par le masterplan, on pense notamment aux études de faisabilité qui devront examiner plus en détail l’implantation des nouveaux usages imaginés.

Par ailleurs, ce processus de collaboration veut aussi impliquer les secteurs culturels : des interventions artistiques et festives sont suggérées afin d’attirer l’attention du public sur le redéveloppement de ces sites. Le masterplan évoque par ailleurs d’autres éléments qui relèvent du registre patrimonial et culturel, mais sans les expliquer en détail : il mentionne par exemple « la création d’œuvres pérennes en parallèle de la réhabilitation du patrimoine entre 2025 et 2030 » ainsi que « la mise en place des éléments de mémoire de l’histoire du site entre 2023 et 2027 » |18|. Nous ne pouvons que souhaiter que certaines consultations citoyennes et associatives soient programmées en vue d’entendre à ce sujet les acteurs concernés. Nous y reviendrons.

Voilà donc pour l’essentiel : une charte ambitieuse, des objectifs thématiques, des axes stratégiques, des plans détaillés. Nous n’irons pas ici plus loin dans la présentation du masterplan. On l’aura compris : à nos yeux, compte tenu de la profondeur de ses analyses et de ses propositions concrètes, il peut déjà servir de base solide. Nous tenons par ailleurs à souligner la qualité de ses suggestions urbanistiques lesquelles prévoient une certaine densité bâtie qui permettra, en cohérence avec la stratégie « stop béton », de profiter un maximum des terrains déjà artificialisés et ainsi d’éviter l’occupation de surfaces naturelles aux alentours de la ville. Par ailleurs, ainsi que nous venons de l’indiquer, le masterplan défend la mixité des usages, laquelle, d’après nous, répond parfaitement au besoin de créer de la proximité et de la vivacité dans ces nouveaux quartiers urbains.

III. Des axes à mieux prendre en considération

Ainsi que nous l’indiquions en introduction, les réflexions et les recommandations du masterplan ne vont cependant pas sans poser question.

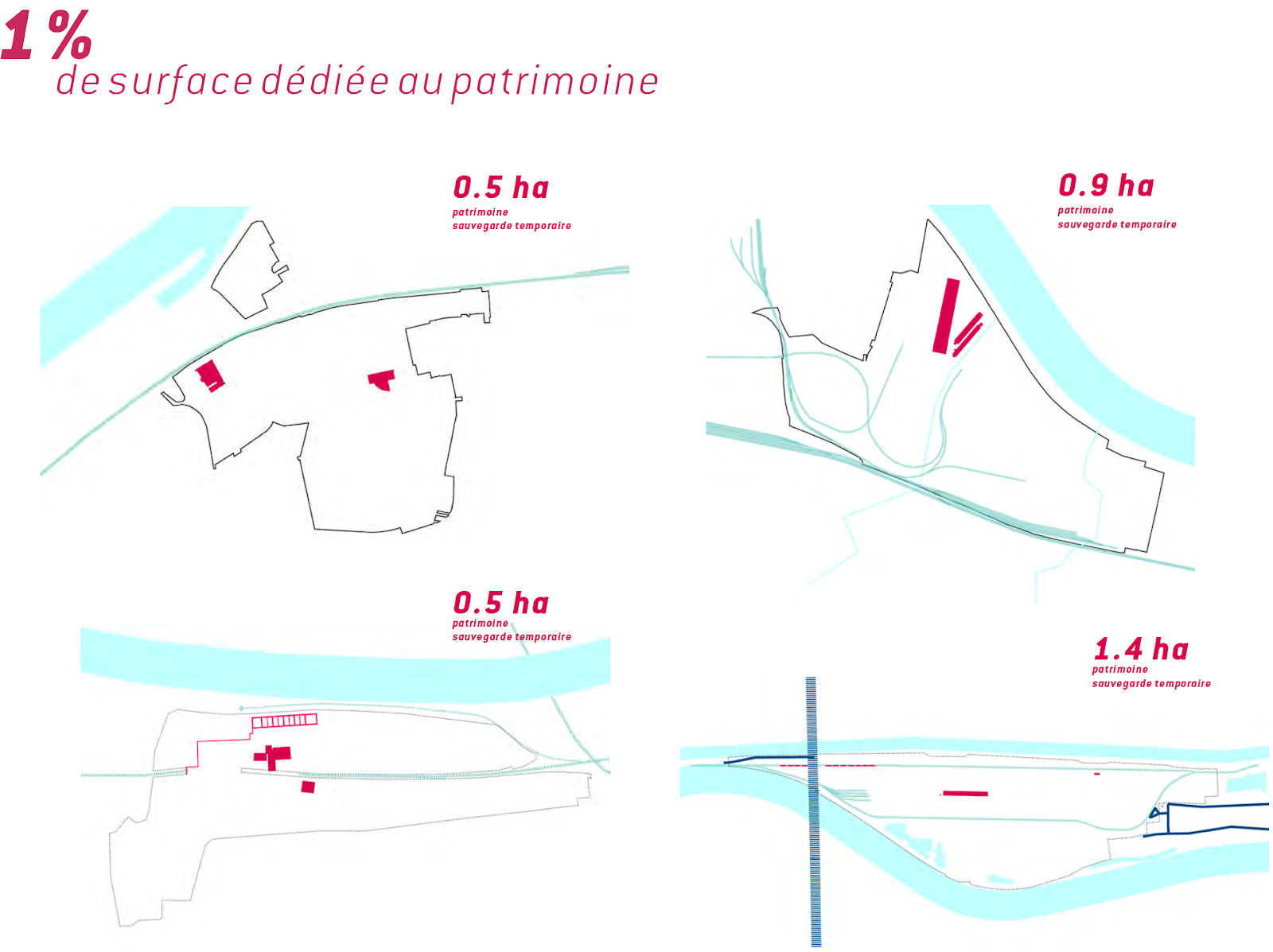

En ce qui concerne le patrimoine sidérurgique tout d’abord : alors que, tout au long du document, ce « patrimoine » est envisagé comme essentiel – considéré comme un « ancrage de développement » pour l’ensemble des sites, il constituerait un véritable potentiel pour engager une nouvelle croissance du territoire liégeois tant d’un point de vue économique et touristique, que paysager, culturel et social –, il est cependant prévu d’arracher et de démolir la très grande majorité des structures industrielles (seul 1 % des éléments serait conservé |19|) et de les remplacer par des constructions neuves.

Nous nous questionnons ensuite sur le caractère « participatif » du projet. Si la participation des acteurs est sans cesse avancée dans le cadre d’une méthodologie qui se veut « bottom-up », il semble que les acteurs en question soient triés sur le volet et que la majorité d’entre eux soient issus du secteur économique et du monde privé.

Enfin, on peut également s’interroger sur la manière dont la restauration des cycles écologiques et la préservation de la biodiversité est pensée : alors que le masterplan met en avant une approche de « cicatrisation » écologique, nous voudrions quant à nous rappeler les mérites de la régénération spontanée des lieux ; par ailleurs, il nous faudra revenir sur ce que le masterplan appelle « chaîne des parcs ».

Dans les trois sections qui suivent, nous nous attacherons à développer ce triple questionnement.

III.1 Un patrimoine économique, social, paysager à ne pas sous-estimer

Les différentes facettes du patrimoine sidérurgique et l’exemple du « Landschaftpark Duisburg-Nord »

Les hauts-fourneaux, points de repère visibles de loin, sont certainement devenus les éléments les plus emblématiques de ces sites sidérurgiques. Mais il convient de le rappeler : contrairement à la manière dont le masterplan, les envisage, nous considérons que ceux-ci ne sont pas d’abord des « totems », des icônes capables d’engager une nouvelle croissance économique du territoire : ce sont avant tout des structures qui s’inscrivaient dans un ensemble complexe lequel permettait la mise en œuvre d’un travail de type industriel. Les hauts-fourneaux ne sont donc pas d’abord des images dont la puissance pourrait être utilisée pour créer de la valeur économique dans le cadre d’un capitalisme post-industriel, ce sont avant tout les témoins d’un monde ancien, un monde porteur d’autres manières de faire, de vivre, et de penser, et qu’il convient donc, à ce titre, de préserver.

De quoi les hauts-fourneaux sont-ils les vestiges ? Commençons très prosaïquement. Grâce à ces structures, il s’agissait d’abord de réceptionner et de stocker les matières premières, notamment le minerai de fer, le charbon, le coke et le calcaire ; puis de produire la fonte – cette opération se déroulait précisément dans les hauts-fourneaux – afin de la métamorphoser en acier dans les convertisseurs ou les aciéries électriques. Une fois l’acier produit, il était lui-même envoyé vers les laminoirs pour être transformé en produits variés, tels que des barres, des fils, des tôles ou des feuilles, qui étaient finalement stockés dans des entrepôts avant d’être vendus et acheminés pour répondre aux commandes des clients |20|. Ces structures sidérurgiques étaient en outre situées à proximité de voies de transport importantes : autoroutes, voies navigables et lignes ferroviaires ont facilité le transport des matières premières et des produits finis. À côté des structures bâties, les « éléments linéaires » jouaient donc un rôle crucial dans le processus de production d’acier. On voit dans l’exemple ci-dessous la cohérence de l’ensemble bâti à Ougrée.

Grâce à ce complexe industriel qui, lorsqu’il apparaît au XIXe siècle, cristallise des décennies de recherches, d’expérimentations et d’investissements, la Wallonie – en particulier à travers les villes de Liège et de Charleroi – est devenue entre 1810 et 1880 ni plus ni moins que la deuxième puissance industrielle mondiale |21|... C’est dire l’importance à l’époque de ces sites sidérurgiques aujourd’hui désaffectés : le progrès technologique qu’ils incarnent a tout simplement façonné notre économie moderne. À travers cette brève description des activités sidérurgiques, on aura compris qu’elles sont nées des bouleversements engendrés par ce qu’on appelle « la révolution industrielle », laquelle est aussi intimement liée à l’histoire sociale et à son lot de révolutions menées par la classe ouvrière. Bien entendu, ce n’est pas le lieu pour revenir en détail sur cette histoire |22|. Rappelons simplement qu’au début de l’ère industrielle, les travailleurs des usines sidérurgiques étaient souvent exploités, travaillant jusqu’à 14 heures par jour, dans des conditions dangereuses et insalubres, sans aucune protection sociale. Au fil du temps, prenant collectivement conscience de leur condition, les ouvriers se sont regroupés et organisés - en créant par exemple des structures syndicales - en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ces luttes ont finalement permis à l’État social de voir le jour : petit à petit, des améliorations fondamentales concernant les normes de salaires, les heures et les conditions de travail sont mises en place ; dans l’après-guerre, la sécurité sociale (pension, maladie et invalidité, chômage, allocations familiales, vacances annuelles, etc.) |23| s’organise.

Pour notre propos, il n’est pas besoin d’aller plus loin : cette histoire - celle d’un essor économique sans précédent et des luttes sociales qui lui sont associées - est tout simplement inscrite dans les friches sidérurgiques que nous connaissons. Ces sites participent donc de notre histoire, c’est-à-dire de notre identité. C’est ce qu’expriment d’ailleurs les anciens ouvriers, ingénieurs et cadres lorsqu’on les interroge : pour eux, « cela représente une fierté : le sentiment d’avoir participé à la renommée d’une usine, d’avoir créé “de la richesse”, d’avoir maîtrisé les éléments à force de sueur » |24|.

À travers ces friches sidérurgiques, nous héritons par conséquent d’un véritable « patrimoine industriel », un patrimoine qui ne concerne d’ailleurs pas seulement le bassin liégeois, mais l’ensemble des territoires où la révolution industrielle s’est épanouie ; c’est ainsi que, près de Liège, ce patrimoine industriel est encore très présent à Charleroi – en Belgique, les défis et les réussites étaient partagés entre ces deux villes wallonnes – mais également, si l’on tourne notre regard vers l’est, dans le bassin de la Ruhr, où l’on constate des évolutions très similaires (essor de la sidérurgie et de la cokerie qui entraîne à partir du XIXe siècle une croissance économique inouïe avant que le secteur, là aussi, ne sombre avec pour conséquences notoires l’abandon des sites, l’augmentation du chômage et la stigmatisation de toute une région).

Et pourtant : dans le bassin de la Ruhr, dans les années 1990, une transformation structurelle à grande échelle s’est produite qui a permis de (re-)façonner l’avenir de la région entière |25|. L’exposition internationale « IBA Emscher Park » n’est pas pour rien dans cette success-story : avec elle, c’est en effet l’image des paysages industriels - jusque-là le plus souvent perçus négativement comme des cicatrices dans le paysage, des stigmates du déclin économique de la région - qui va changer. L’objectif était de « promouvoir un changement fondamental dans la manière de gérer l’espace consommé. L’ouverture et le traitement positif des sites ont fait naître la nature industrielle, les ensembles industriels, autrefois stigmatisés comme signes architecturaux du déclin industriel, sont devenus des bâtiments uniques et identitaires, qui sont aujourd’hui des marques de fabrique du paysage urbain de la Ruhr » |26|.

L’idée de fond de ce projet était de mettre en valeur le caractère particulier du lieu et de créer un contraste entre celui-ci et de nouveaux usages : les bâtiments existants ont été conservés et intégrés dans un parc paysager rendu accessible aux visiteurs. Deux idées ont donc servi de balises dans la création du « Landschaftspark Duisburg-Nord » : d’une part, maintenir la majorité des structures bâties, d’autre part, organiser la végétation spontanée qui s’était emparée des lieux. Par conséquent, ici, les structures industrielles n’ont pas été transformées : elles sont simplement reliées visuellement, fonctionnellement par des jardins, des terrasses, des escaliers, des points de repère ou des signes.

Aujourd’hui, ce parc, qui a servi de référence pour de nombreux projets, est apprécié par un grand nombre de visiteurs et de touristes qui ont la possibilité d’admirer l’ensemble des infrastructures industrielles, de comprendre leur ancien fonctionnement et de prendre conscience de l’histoire dont nous héritons.

Ci-dessous, nous voyons le « Landschaftspark Duisburg-Nord », une référence très connue de transformation d’une friche sidérurgique. Ce parc public attire autant la population locale que des touristes.

La « totémisation » des structures sidérurgiques : quand un mot-clé remplace le débat démocratique

On l’a noté plus haut : notamment depuis l’exposition internationale qui s’est tenue au beau milieu des années ‘90 dans la Ruhr, les productions matérielles et immatérielles issues du monde industriel sont désormais reconnues comme un patrimoine à part entière, un patrimoine qu’il convient de protéger et de valoriser. Sur ce point, notre position est la suivante : si la préservation de ce patrimoine sidérurgique est prise en compte dans le cadre de la revalorisation des lieux, elle n’occupe cependant pas dans le projet la place centrale qu’on aurait pu espérer. Certes, lorsqu’on songe que la volonté initiale de la Région wallonne était de tout démolir |27| – si cela n’a pas été fait, c’est, rappelons-le, grâce au conseil communal de Seraing, aux syndicats, au milieu associatif et à certains bureaux d’étude qui ont réussi à s’opposer à cette idée |28| –, il est clair que les propositions du masterplan représentent clairement une avancée. Celles-ci ne sont cependant pas entièrement satisfaisantes. Expliquons-nous.

Comment la question du patrimoine sidérurgique a-t-elle été envisagée par l’équipe du masterplan ? Pour réfléchir le plus objectivement possible aux éléments qui se devaient d’être pérennisés, la stratégie de conservation du bâti industriel s’est appuyée sur un système de points. L’équipe a d’abord établi une liste de cinq critères : la « capacité de ré-usage », la « puissance totémique » la « capacité démonstratrice du processus », ainsi que la « capacité déconstructive » et « l’intégration urbaine et paysagère » ont ainsi été identifiés comme critères pertinents pour juger du degré d’importance des diverses structures. Les différents bâtiments ont ensuite été confrontés à ces critères et classés, hiérarchisés en fonction du nombre de points obtenus pour chacun d’entre eux : en bonne logique, les bâtiments remportant le plus de points ont au final été jugés dignes d’être conservés.

On s’en doute, à bien des égards, cette grille d’analyse et de classement nous semble problématique ; plus exactement, elle nous paraît simpliste et réductrice. Et d’abord parce que ces critères ne sont ni expliqués ni discutés. Prenons par exemple la notion de « totem » et de « puissance totémique » dont nous avons déjà parlé plus haut. La signification de ce critère n’apparaît pas clairement aux yeux du lecteur. De quoi s’agit-il exactement ? Comment justifier du nombre de points que l’on attribue à cette « puissance » ? Et surtout, dans la mesure où ce critère n’a jamais été discuté avec les citoyens et les anciens travailleurs, il est tout à fait possible que les structures dont ladite « puissance totémique » émanerait ne soient pas celles qui comptent réellement pour les gens, dans leur vie quotidienne, dans leurs souvenirs, dans leur mémoire. Or, ces personnes qui ont une perception et une connaissance intimes des lieux n’ont jamais été conviées et entendues dans les ateliers participatifs du masterplan. Résultat : puisque seul 1 % de la surface totale du patrimoine industriel sera préservée, celui-ci sera conservé d’une façon tellement fragmentée qu’il sera sans doute impossible pour les « prochaines générations de comprendre le processus sidérurgique dans son ensemble » |29|.

À cet égard, les modélisations produites par l’équipe du masterplan ne laissent pas d’inquiéter : elles ont en effet tout l’air – l’image ci-dessous en témoignera –, de couper ces fameux « totems » du contexte fonctionnel et paysager dans lequel ils s’inscrivent ; partant, ceux-ci paraissent méconnaissables, presque insensés. Loin de construire un passé vivant, un passé qui irrigue le présent, la transformation prévue par le masterplan semble au contraire tout bonnement l’annuler.

D’une manière générale, lorsqu’on se penche sur les propositions du masterplan « Vallée Ardente », on ne peut, au fond, s’empêcher de penser que le patrimoine industriel en tant que tel – trace du passé industriel et ouvrier de la région – n’a pas beaucoup de valeur. Certes, la question du patrimoine est prise en compte et présentée comme centrale, mais il semble que c’est surtout pour souligner son caractère « attractif » pour l’économie wallonne. Tout indique que le patrimoine est d’abord vu comme un « levier » culturel qui doit servir le développement de la future « métropole ». L’objectif principal de sa préservation ne vise pas d’abord la conservation de ces vestiges en vue de la transmission d’une histoire et de valeurs aux générations futures, mais bien plutôt la création de « phares urbanistiques » permettant de rendre les lieux « attractifs » pour les investisseurs |30|.

Ceci dit, il n’y a là rien de très surprenant : lorsqu’on se reporte au schéma de développement du territoire (SDT) que la Région wallonne est en train d’élaborer |31|, on constate qu’il est lui aussi animé par une vision très unilatérale – entendre d’abord économique – de la préservation du patrimoine. Que lit-on en effet lorsqu’on s’intéresse au projet du SDT ? Qu’il convient de « mobiliser le patrimoine paysager, bâti, naturel et culturel (...) pour soutenir l’essor touristique de la Wallonie et renforcer son attractivité à l’intérieur et à l’extérieur des frontières » |32|. La préservation du patrimoine culturel en tant que pilier de l’identité régionale n’est donc pas mentionnée. En outre, la stratégie « stop béton » - qui souhaite la réhabilitation des ces friches afin d’éviter autant que possible l’artificialisation des terres arables - pose question : en cherchant à revaloriser à tout prix les lieux, ne va-t-on pas augmenter la pression foncière - et donc la potentielle destruction - du patrimoine industriel et architectural qui s’y trouve ? |33|.

À nos yeux, il manque donc un engagement en faveur du patrimoine culturel aussi bien au niveau local (dans le cadre du masterplan) qu’au niveau régional : dans tous les cas, les sites sidérurgiques sont envisagés avant tout du point de vue de leur potentiel commercial et économique. Leur mobilisation a pour objectif principal de développer l’attractivité économique de la région. En n’envisageant les choses que du seul point de vue économique, nous risquons de perdre, voire de détruire, la valeur culturelle des lieux.

« Mais voilà : il y a urgence. Aujourd’hui, le débat peut encore être ouvert. Dans peu de temps, la question ne se posera plus car les sites auront été rasés et les détenteurs de la mémoire vive ne seront plus… » |34|.

III.2 Participation et sensibilisation citoyenne

Couramment, les friches, qu’elles soient ou non industrielles, sont envisagées comme des lieux abandonnés, déserts, comme des lieux « vides » ; pourtant, ainsi que nous le rappelle Pavel Kunysz |35|, ces endroits sont bel et bien habités, « pleins » : pleins « de vestiges d’un passé persistant ; plein[e]s aussi d’une variété de représentations de ce lieu et de sa transformation, mêlant passés semi-remémorés et accumulation de futurs hypothétiques ». Or, d’après lui, les architectes et les urbanistes, les responsables du développement urbain – autrement dit : les « concepteurs de nos lieux de vie » –, passent bien souvent à côté de ces représentations passées, à moitié oubliées, qui hantent les friches et ne saisissent pas bien les mécanismes de remémoration associés à ces lieux étranges.

On aura compris là où nous voulons en venir : à nos yeux, une telle prise en compte de ces représentations collectives a manqué dans l’élaboration du masterplan. Au fond, nous déplorons l’absence d’une réelle participation citoyenne. Il est vrai que dans le processus d’élaboration du masterplan un certain nombre de personnes a été consulté. Mais il s’agit en majorité d’acteurs économiques (67 %) ; les acteurs du monde de la culture (7 %) et de la société civile (5 %) sont beaucoup moins bien représentés. Dans le même ordre d’idées, notons que seule une vingtaine de personnes participaient à l’atelier « héritages et patrimoine » alors que 125 personnes ont participé au processus dans sa totalité |36|... C’est une proportion qui nous semble un peu déséquilibrée.

Par conséquent, alors que la participation est généralement plébiscitée dans le projet, elle semble concerner essentiellement le monde des investisseurs privés. Or, à nos yeux, l’absence d’une réelle participation citoyenne est d’autant plus regrettable qu’on n’en sait au fond fort peu concernant les perceptions, les représentations et les images que la population – les anciens travailleurs, habitants de Seraing, etc. – entretient au sujet de ces lieux désaffectés. Il se pourrait par exemple que beaucoup ne voient pas là les témoins d’une histoire passée dont il serait important de comprendre les tenants et les aboutissants. Il est tout à fait possible qu’un grand nombre de citoyens liégeois et sérésiens considèrent que ces structures abandonnées occupent trop d’espace et « enlaidissent des paysages qui étaient jadis champêtres » ; ces lieux peuvent également être vus comme les témoins d’un échec, d’une histoire douloureuse dont on ne veut justement plus se souvenir… Mais il est également possible que d’autres, au contraire, souhaitent voir ces sites, dans lesquels leurs parents ou grands-parents ont travaillé – qui comme ouvrier, qui comme contremaître, qui comme ingénieur – protégés et valorisés. Il y a fort à parier que ces friches industrielles suscitent des réactions ambivalentes, voire contradictoires. Il est donc grand temps de promouvoir l’échange autour de ces espaces, de ces friches et de réfléchir ensemble à ce qu’elles peuvent devenir. La création et les activités récentes de l’asbl « Des racines et des ailes d’acier » – qui lutte pour la sauvegarde du HFB à Ougrée et propose de l’intégrer dans un « projet de pôle mémoriel, patrimonial et culturel » dans lequel le Musée de la Métallurgie pourrait également s’installer – vont dans ce sens ; elles montrent qu’il existe bien un intérêt des citoyens de participer aux débats et que la question du patrimoine industriel et sidérurgique est intéressante à poser |37|.

Par ailleurs, un autre problème naît de l’absence de réelle participation citoyenne : alors que les propositions de l’asbl « Des racines et des ailes d’acier » cherchent à mettre en œuvre de nouveaux usages des lieux dont bénéficierait un public varié notamment en termes d’âge et de couches sociales, le masterplan ne semble guère s’inquiéter des questions relatives à la mixité sociale et intergénérationnelle. Les structures sidérurgiques font partie d’une mémoire publique qui lie les générations entre elles : ancien lieu de travail et symbole de « fierté liégeoise » |38| pour les uns, phare paysager et paradis urbex pour les autres, elles possèdent un fort potentiel de « trait d’union » entre des populations différentes. Aussi, comme nous pouvons le voir dans le bassin de la Ruhr |39| évoqué ci-dessus, les sites ont le potentiel d’être transformés en des lieux de rencontre où les membres de différents groupes sociaux se croisent dans le cadre de visites et de balades de découverte.

Certes, nous dira-t-on, le masterplan prévoit lui aussi des activités culturelles, en particulier la possibilité d’accueillir des manifestations festives et musicales de grande ampleur (pour 1.500, voire 10.000 personnes). L’organisation de telles festivités musicales à Ougrée semble pertinente notamment en raison de la proximité du stade du Standard lequel dispose déjà d’une desserte importante de parkings. D’un point de vue urbanistique, il serait par ailleurs logique d’envisager de rassembler ces fonctions dont les besoins en termes d’infrastructures sont importants… aussi importants que les nuisances qu’elles peuvent également occasionner, ne l’oublions pas. C’est pourquoi urbAgora proposait déjà de délocaliser le festival « Les Ardentes » de son emplacement actuel (une prairie à Rocourt) et d’offrir aux amateurs de « musique urbaine » un cadre propice à l’ambiance d’un tel festival |40|.

Ceci dit, il convient de se demander si un tel festival de musique permettra vraiment de faire « trait d’union » entre des générations et des groupes sociaux. Ne s’adresse-t-il pas presque exclusivement aux jeunes aisés qui ont les moyens et l’intérêt d’assister à de tels concerts ? Cette question doit être posée, d’autant plus qu’il existe un vrai fossé social entre le milieu académique de la colline de Sart Tilman et les quartiers défavorisés en bas. Il est nécessaire que la revalorisation des lieux permette des échanges, des passages, des rencontres entre des populations différentes en termes de classes sociales et d’âges. Sur ce dernier point, l’installation d’infrastructures permettant d’accueillir des événements culturels et festifs de grande ampleur inquiète un peu car il est peu probable que ce genre d’événements permette de créer une mixité intergénérationnelle. Pourtant, il ne faudrait pas que ceux qui ont travaillé dans ces usines soient aujourd’hui exclus de leur transformation…

Quoi qu’il en soit sur ce dernier point, notre sentiment général est que le masterplan adopte finalement une approche plutôt « top-down » ; nous plaidons au contraire pour qu’une véritable participation citoyenne, en partenariat avec les acteurs locaux – lesquels sont déjà en train de s’y mettre –, pourrait servir à l’identification des vrais besoins de tous les groupes démographiques et sociaux.

III.3 La question environnementale : « cicatrisation » et « tissage » biologique ?

C’est un aspect que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises : la reconversion des friches industrielles peut avoir du sens du point de vue de l’écologie. En réhabilitant ces sites désaffectés, on pourrait essayer non seulement de freiner l’accaparement, l’artificialisation et la bétonisation des sols, mais également de recycler les infrastructures – éléments de voiries, conduites d’eau et d’électricité, etc. – qui existent déjà.

Ceci dit, concernant l’environnement et la biodiversité, nous souhaitons adresser une double question au projet « Vallée Ardente ». La première concerne la végétation spontanée qui s’est développée naturellement depuis que les sites sont à l’abandon. La réflexion sur la reconversion de ces surfaces tient-elle compte de cette biodiversité spontanée ? Il importe de poser cette question, surtout que l’on sait désormais — notamment grâce au travail du paysagiste Gilles Clément — que dans ces espaces qu’il appelle « tiers-paysage » la biodiversité s’avère souvent très riche, paradoxalement plus foisonnante que dans certains espaces sylvicoles et agricoles. Dans cette perspective, il conviendrait plutôt de regarder les friches urbaines et industrielles comme un « bien précieux » dans lequel il n’est pas toujours nécessaire d’intervenir pour régénérer la biodiversité : « Le tiers-paysage est un lieu d’accueil à la diversité chassée de partout ailleurs, un lieu où l’on n’intervient pas et qui n’a pas besoin de la présence humaine pour déployer sa richesse dans le temps » |41|.

Si le masterplan constate et souligne que de tels processus « d’auto-régénération » sont à l’œuvre, il ne cherche cependant pas, semble-t-il, à les protéger et à les promouvoir dans leur dynamique propre |42|. Bien au contraire, le masterplan poursuit plutôt une approche de « cicatrisation biologique » autrement dit, une approche anthropocentrique qui consiste à « effectuer un retour de la biodiversité et de l’Homme sur un site que ce dernier a préalablement dégradé et abandonné » |43| ; à rebours des propositions de Gilles Clément, le masterplan s’inscrit par conséquent dans une perspective de « reconstruction de l’écosystème (...) » où l’intervention de l’humain est indispensable ; « l’activation de la pyramide écologique par sa base qu’est le sol vivant, l’apaisement du cycle de l’eau et la réactivation de dynamiques biologiques » sont ainsi les maîtres mots de ce masterplan dans son volet « biodiversité » |44|.

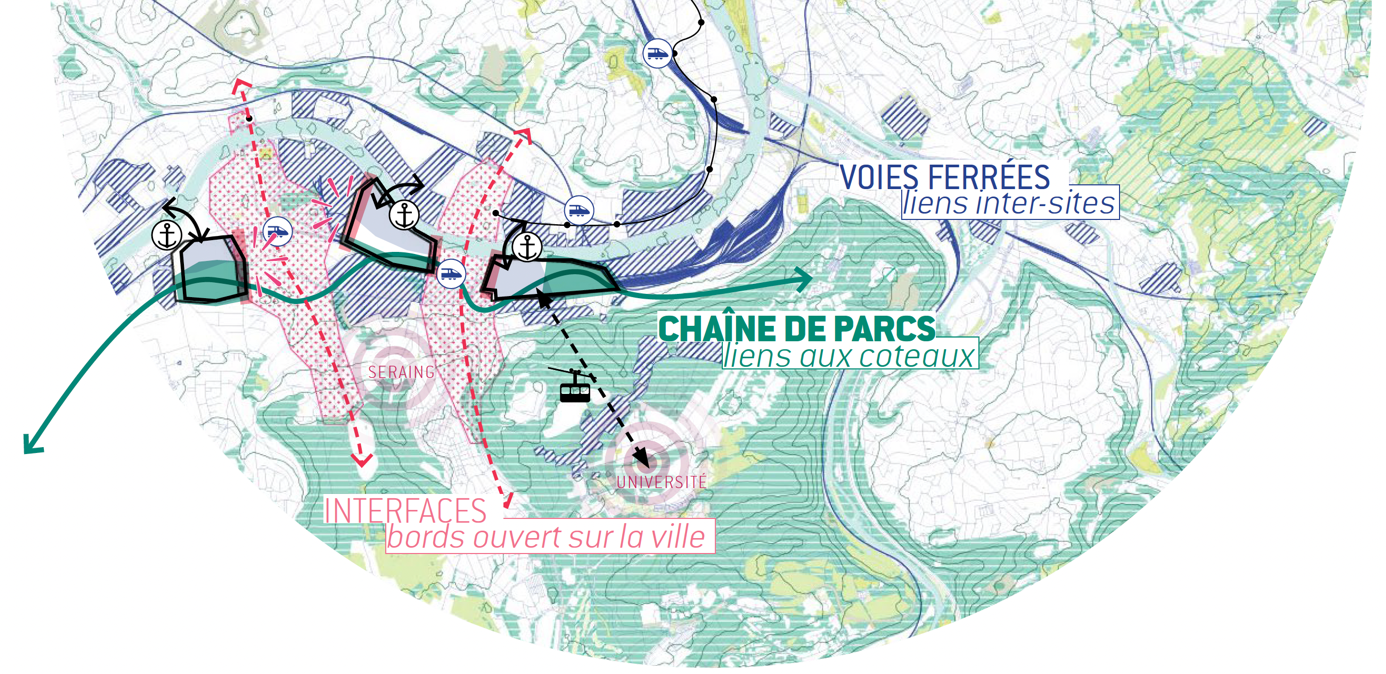

Par ailleurs, le masterplan prévoit la réalisation de zones ou espaces refuges « en l’absence ou faible présence de l’Homme » |45| qui feront partie d’une « chaîne de parcs » qui, en reliant les trois sites en amont de Liège, permettrait « de fédérer le Bas-Seraing aux coteaux plus huppés » |46|. Cette notion de continuité et de cohérence paysagère à l’échelle de la vallée serait un vrai atout pour la biodiversité car elle permettrait de créer et de valoriser les espaces naturels non fragmentés. Mais — et il s’agit là de notre deuxième remarque — cette chaîne de parcs ne semble pas conçue en tant qu’espace continu : elle est bel et bien fragmentée par deux espaces urbanisés ainsi que par les voiries entre les coteaux et la Meuse (cf. l’image ci-dessous, extraite du masterplan). On notera également que l’implantation d’un équipement de musique de grande ampleur, à proximité directe de ce « refuge » pose question, vu les nuisances sonores potentielles qui risquent de déranger la biodiversité.

IV. Propositions

Sur base de ces réflexions, nous souhaitons mettre sur la table trois demandes relatives à la suite du projet :

Préserver une quantité suffisante des structures existantes afin de permettre aux futures générations de comprendre les processus sidérurgiques.

Ainsi que nous l’indiquions ci-dessus, les « totems » intégrés dans le projet d’aménagement des sites font en réalité partie d’un complexe bien plus vaste qui permettait par le passé de produire de l’acier. Le fait que seul 1% de ces structures soit préservé menace aujourd’hui la compréhension de ces processus sidérurgiques et la mémoire de cette histoire industrielle. A nos yeux, ces structures possèdent en effet une valeur propre, patrimoniale et mémorielle, qui doit être reconnue.

Préserver davantage les lieux n’est du reste pas contradictoire avec l’ambition d’y développer une activité touristique importante (ainsi qu’en témoignent les réalisations du bassin de la Ruhr) : permettre une réelle connaissance des lieux en mettant en valeur ses caractéristiques particulières fait partie d’un projet touristique valable.

Nous pensons par conséquent qu’un débat concernant la méthode élaborée pour décider des éléments à conserver a fait défaut. Optons-nous pour la « préservation », c’est-à-dire le maintien des monuments dans leur état original ? Ou bien pour une méthode plus souple, celle de la « conservation », qui « accepte des modifications et des améliorations de cet état original dans la mesure où celles-ci permettent de conserver l’importance culturelle d’un lieu » |47| ? Autrement dit : décidons-nous de « figer » les sites dans leur histoire, en usant de telle ou telle mesure, ou doit-on plutôt les considérer comme un « patrimoine vivant » en leur permettant d’évoluer avec le temps ?

Dans l’optique d’un tel débat, il conviendrait aussi de réfléchir à un classement potentiel des structures sidérurgiques – en totalité ou en partie – en tant que monuments à protéger. De fait : tout indique qu’elles répondent aux critères définis à ce sujet par la Direction de la Protection du Patrimoine Culturel (DPCP) du Service Public de Wallonie : elles présentent bel et bien un intérêt historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, paysager et urbanistique |48| d’autant plus important qu’elles sont (encore) d’une authenticité et d’une intégrité remarquable.

Reconnaître que ces structures font partie des monuments patrimoniaux n’irait cependant pas sans poser certains problèmes : par exemple, cela compliquerait chaque intervention et chaque transformation (car une autorisation préalable de la DPCP devrait nécessairement être demandée). Une situation administrative qui pourrait dissuader l’investissement d’éventuels promoteurs. De plus, alors que les matériaux couramment utilisés pour ce genre de bâtiments (notamment la brique réfractaire, l’acier et le béton armé) disposent d’une certaine résistance physique en général, leur préservation à long terme peut s’avérer difficile et coûteuse : l’entretien régulier, la protection contre la corrosion, la surveillance des structures, l’adaptation aux normes de sécurités actuelles, etc. sont quelques-uns des éléments qui rendent la préservation des structures sidérurgiques pour le moins complexe.

Quoi qu’il en soit, on le voit : il y a là tout un tas de questions qui devraient être débattues avec les citoyens.

Laisser de la place aux processus bottom-up et développer un projet qui est à la hauteur des potentiels intergénérationnels et inter-sociaux des sites : les citoyens doivent avoir l’occasion de participer au débat.

La question de la participation citoyenne nous semble problématique. Ces quatre sites sont très importants du point de vue de l’histoire sociale ; il importe par conséquent que leur revalorisation – un projet qui doit permettre à l’histoire des générations qui ont participé de l’essor industriel d’être transmise, dans ses ambivalences et ses questionnements, aux futures générations – soit réfléchie à partir d’un véritable processus de participation citoyenne.

Dès lors, dans le cadre des prochaines étapes du processus, il sera nécessaire de réaliser une large participation citoyenne afin de prendre en compte la diversité des perspectives. Le masterplan reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il y a « un débat à ouvrir car il appartient au grand public de livrer son regard sur le destin de ces totems, symboles de la reprise en main du destin liégeois par ses citoyens » |49|. Et plus loin : « Il est certain (…) qu’une histoire collective est à digérer, et qu’un récit est à construire, non pas dans l’effacement, mais dans le débat et le témoignage. Ce témoignage est une conversation avec les vestiges de cet héritage culturel » |50|. Le masterplan, ainsi que des initiatives locales déjà à l’œuvre (par exemple : la décision du conseil communal de Seraing de défendre le HFB), peuvent déclencher un processus de sensibilisation et permettre à un débat public d’éclore au sujet du patrimoine industriel. C’est d’autant plus important qu’il reste encore à déterminer, lors d’un processus commun et intégratif, les futurs usages des sites qui doivent être bénéfiques aux populations de toutes les tranches d’âges et de tous les groupes sociaux. Le déplacement du festival « Les Ardentes » à Ougrée, ainsi qu’urbAgora le proposait en 2019, peut être un moyen adéquat pour animer le site et contribuer à sa mise en valeur. Toutefois, étant donné l’exclusivité sociale et démographique de cet évènement, il est nécessaire de prévoir l’implantation d’autres fonctions culturelles qui permettront une appropriation du site par chacune et chacun.

Préserver et soutenir la végétation spontanée et la richesse de la biodiversité.

Au lieu de reconnaître la richesse de la biodiversité qui s’est progressivement installée dans ce « tiers-paysage », tout indique qu’une approche plutôt anthropocentrique ait ici été retenue : c’est l’homme qui doit intervenir pour « reconstruire l’écosystème ». En outre, la chaîne de parcs ainsi que les zones refuges pour la biodiversité n’ont pas, semble-t-il, été établies de manière toujours conséquente. Pourtant, le développement des espaces verts continus et non fragmentés par la voirie de circulation devrait constituer une priorité pour soutenir et favoriser la richesse de ce tiers-paysage.

De même, la nature devrait pouvoir pousser là où elle a commencé à le faire – le long des voies ferrées, à l’intérieur et entre les structures bâties… – au lieu d’être restreinte aux zones de verdure aux bords des sites. A cette fin, il s’agirait de commander une étude écologique pour cartographier les habitats actuels des plantes et des animaux ; ceux-ci pourraient alors être intégrés dans un concept d’aménagement urbain qui prendrait en compte aussi ces espaces verts informels.

En outre, comme le masterplan le prévoit, il est également important de traiter les sols avant l’implantation de nouveaux équipements – sinon la pollution des sols et des eaux souterraines pourrait constituer une menace pour la santé publique et pour l’environnement : les produits chimiques et les métaux lourds utilisés dans les processus industriels peuvent avoir des effets nocifs sur les êtres vivants, y compris les humains, en cas d’exposition prolongée. Afin de garantir la préservation de la végétation spontanée et de la biodiversité, des méthodes douces de dépollution des sols - comme, par exemple, la “bioaugmentation” - doivent être favorisées |51|.

V. Perspectives

Actuellement, les négociations concernant l’acquisition des sites entre ArcelorMittal, la SOGEPA et d’autres acteurs sont en cours ; bien entendu, dans ces négociations, des intérêts publics et privés sont en jeu. Le masterplan doit servir en tant « qu’instrument d’assurance qualité » : au-delà des intérêts privés, il est chargé de fixer les objectifs généraux de l’aménagement ainsi que ses grandes lignes de développement. Néanmoins, vu son caractère informel, il ne peut garantir que tous les acteurs respectent ces orientations : « Le masterplan n’a aucune valeur légale » – bien au contraire, « il s’agit d’une vision purement indicative, sur laquelle les prochaines législatures pourraient d’ailleurs revenir » |52|.

À cet égard, de récentes marques d’intérêt pour les sites ne laissent pas d’inquiéter : des logisticiens souhaitent par exemple mettre en place des activités « peu pourvoyeuses d’emplois » et de « faible intérêt pour l’économie wallonne » |53|. Le vice-président du conseil d’administration de la SOGEPA, Marc Degaute, assure cependant que si la Région wallonne, voire la SOGEPA, parvient à acquérir les sites, il ne s’agira pas de « les vendre au plus offrant quand ils seront disponibles » et que le « feuille de route reste bien le masterplan » |54|. Notons également que les pouvoirs publics peuvent, en cas d’acquisition, faire valoir des droits de préemption ou la mise à disposition des biens par un bail emphytéotique. Des conditions aux futurs opérateurs peuvent aussi être imposées dans le cadre d’un cahier des charges afin d’assurer que les propositions du masterplan soient bien réalisées.

Il s’agit donc, d’une part, d’assumer et d’exploiter le potentiel de développement que pose l’aménagement des sites – larges de plusieurs dizaines d’hectares, bien connectés aux routes, au rail et à l’eau. Le masterplan montre qu’ils peuvent intégrer de nouvelles fonctions – industrielles, culturelles, résidentielles même, et, par là amener de nouvelles activités dans le bassin liégeois au profit de l’économie et de la cohésion sociale régionale.

D’autre part, toute activité d’aménagement doit s’intégrer dans le contexte, le caractère et les particularités de l’existant : l’importance des structures sidérurgiques dans la mémoire des liégeois, leur potentiel de trait d’union entre différents groupes démographiques et sociaux, ainsi que la richesse écologique des sites en tant que tiers-paysages doit être prise en compte.

La conjonction de ces deux exigences est un enjeu crucial dont le masterplan a tenu compte. Il s’agit maintenant de suivre ses propositions, tout en les peaufinant, en consultant tous les acteurs impactés.

« À l’heure du réchauffement climatique, il est important de se souvenir de cette histoire, non pas en l’incriminant et en l’effaçant de nos traces et du paysage, mais en l’inscrivant dans un mouvement pluriséculaire qui passe de l’exaltation de l’exploitation des ressources à une vision plus attentive à la résilience, à la mémoire et une coconstruction entre espaces bâtis et espaces naturels » |55|.

Pour cela, il est crucial de rassembler les acteurs et actrices à impliquer, de sensibiliser les populations locales pour les valeurs et l’importance de son patrimoine culturel commun, et de déclencher et mener des débats autour son avenir.

L’asbl urbAgora, en tant qu’institution locale qui s’engage dans la participation citoyenne et la qualité du développement urbain de l’agglomération liégeoise, voire de la Wallonie, est prête à assumer sa contribution dans ce processus : lors d’une balade à vélo en août 2022, nommée « Les géants d’acier – Mémoire et avenir d’une vallée industrielle » dans le cadre de l’édition 2022 du Festival de promenade de la Maison du tourisme du pays de Liège, elle a déjà entamé le travail de sensibilisation autour de ces friches industrielles. Ainsi, le public a été invité à parcourir les sites sérésiens pour évoquer la mémoire de ces lieux, mais aussi leur transformation à venir.

Pour ce faire, il importe de se tenir au courant des initiatives prises par d’autres pays européens confrontés à la même question : que faire de ces anciens sites industriels abandonnés ? Nous avons eu l’opportunité de participer au « Rebuilding to Last Hackathon », organisé en janvier 2023 par Trans Europe Halles, un réseau de centres culturels avec des membres dans 40 pays européens. Là, nous avons pu échanger avec d’autres acteurs locaux qui s’engagent à la préservation et l’utilisation culturelle d’anciens lieux industriels. Ces projets ambitieux, comme notamment le festival de musique « Colours of Ostrava » en République Tchèque, sont une source d’inspiration pour l’aménagement et la transformation des friches industrielles dans la vallée de la Meuse.

Bibliographie

Sources

Agence Ter, Baumans Deffet, IDEA consult, Indiggo, Hekladonia (2021) : Vallée Ardente. Masterplan

Aquaportail (2023) : Bioaugmentation, https://www.aquaportail.com/definition-3975-bioaugmentation.html

ArcelorMittal (2023) : Les hauts fourneaux, https://belgium.arcelormittal.com/fr/environnement-de-travail/hauts-fourneaux/

Architectura (2016) : Seraing, une transformation d’une ville à voir. Architectura du 9 mai 2016, https://www.architectura.be/fr/actualite/seraing-une-transformation-de-ville-a-voir/

BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2023) : IBA Emscher Park. Zukunft für eine Industrieregion, https://www.internationale-bauausstellungen.de/geschichte/1989-1999-iba-emscher-park-zukunft-fuer-eine-industrieregion/

Bonnemé, R. (2023) : "Stop Béton" ou la polémique d’aménagement du territoire en Wallonie. RTBF du 17 septembre 2023, https://www.rtbf.be/article/stop-beton-ou-la-polemique-damenagement-du-territoire-en-wallonie-11255817

Borsus, W. (2022) : Réponse à la question écrite de Mauro Lenzini du 13 juin 2022 « Les achats des friches industrielles d’ArcelorMittal à Liège et leur assainissement par la SPAQuE », https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=113073

Clément, G. (2023) : Tiers-paysage, http://www.gillesclement.com/index.php

Fondation John Cockerill (2020) : Dossier pédagogique à usage des enseignants du secondaire, https://www.embarcaderedusavoir.uliege.be/upload/docs/application/pdf/2020-09/dp_mmil_cmi-170427-dossierpedagogique-secondaire-web.pdf

Lefèvre, F.-X. (2023) : Les friches industrielles wallonnes en quête d’un nouvel âge d’or. L’Écho du 2 avril 2023, https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/wallonie/les-friches-industrielles-wallonnes-en-quete-d-un-nouvel-age-d-or/10457913.html

Le Figaro (2013) : ArcelorMittal supprime 1300 emplois en Belgique. Le Figaro du 24 janvier 2013, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/01/24/97002-20130124FILWWW00493-arcelormittal-supprime-1300-emplois-en-belgique.php

Lemaire, I. (2016) : Rideau sur le haut-fourneau 6 : revivez la démolition en vidéo. La Libre du 15 décembre 2016, https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2016/12/15/rideau-sur-le-haut-fourneau-6-revivez-la-demolition-en-video-HZK7UMQLWJE4HOKYQAC47GKKSQ/

Leroy, C. (2022) : ArcelorMittal. Comment éviter de gaspiller les anciens sites. Le Vif du 11 décembre 2022, https://www.levif.be/belgique/politique/regions/arcelormittal-comment-eviter-de-gaspiller-les-anciens-sites/

Le Vif (2016) : Démantèlement du site du Haut-Fourneau B d’Ougrée. Le Vif, Trends-Tendance du 14 octobre 2022, https://trends.levif.be/entreprises/demantelement-du-site-du-haut-fourneau-b-dougree/

Quinet, A. (2023) : HFB d’Ougrée : un projet ambitieux de pôle touristique, culturel et industriel. L’avenir du 3 avril 2023, https://www.lavenir.net/regions/liege/2023/04/03/hfb-dougree-un-projet-ambitieux-de-pole-touristique-culturel-et-industriel-4E75KSMA5FBZVOR7VUZ33K6WSA/

SOGEPA – Société Wallonne de Gestion et de Participations (2021) : Conférence de presse 03.09.2021. Masterplan

SPW – Service Public de Wallonie 2023 : Schéma de développement du territoire, https://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt

SPW – Service Public de Wallonie – Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie (2023) : Schéma de développement du territoire. Vers une optimisation spatiale. Projet du 30 mars 2023, https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/sdt-2023/sdt-projet-30-mars-2023.pdf

Wallonie (2023) : Demander le classement d’un bien, https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-le-classement-dun-bien

Wallonie Entreprendre (2023) : Reconversion des sites industriels d’ArcelorMittal à Liège : livraison du Master plan, https://www.wallonie-entreprendre.be/fr/expertises/reconversion-de-sites/reconversion-des-sites-industriels-darcelormittal-a-liege-livraison-du-master-plan/

Wese, V. (2022) : Comment la Wallonie valorise-t-elle son patrimoine industriel ? RTBF du 22 février 2022, https://www.rtbf.be/article/comment-la-wallonie-valorise-t-elle-son-patrimoine-industriel-10939490

Monographies et articles

Bailly, P. (2017) : La sidérurgie pour les nuls. Dans : Drouguet, N. et Bodeux, P. (2017) : Vive les hauts-fourneaux ! Vers une reconnaissance du patrimoine sidérurgique de Wallonie. Dérivations – Hors série No. 3, p. 44–49

Drouguet, N. et Bodeux, P. (2017) : Les usines sidérurgiques à l’arrêt, du patrimoine ? Dans : Drouguet, N. et Bodeux, P. (2017) : Vive les hauts-fourneaux ! Vers une reconnaissance du patrimoine sidérurgique de Wallonie. Dérivations – Hors série No. 3, p. 53–76

Kunysz, P. (2023) : Construire (dans) le vide. Les architectes face aux imaginaires de la friche de Bavière. Maison des Sciences de l’Homme

Schreuer, F. (2021) : Cautériser la plaie sidérurgique : Agence Ter – Baumans-Deffet, Masterplan sites Arcelor Mittal, Liège. Dans : A+ du 18 novembre 2021, https://www.a-plus.be/fr/projet/cauteriser-la-plaie-siderurgique/

Teller, J. et Privot, J. (2019) : La perspective STOP au béton : Analyse de cas relative au projet de Schéma de Développement Territorial en Wallonie. Rapport d’analyse de projets urbains. Belaissaoui, F ; Lakhsadi, Z. ; Gilles, M. ; Ramiaramanana, N., janvier 2019, https://jacquesteller.files.wordpress.com/2021/04/uliege_cpu_18-19_le-stop-beton_maude-gilles-fenosoa-ramiaramanana-fatimzahra-belaissaouizakaria-lakhsadi.pdf

urbAgora (2019) : Et si Les Ardentes allaient plutôt à Ougrée ? urbAgora du 19 juillet 2019, https://urbagora.be/interventions/notes-de-travail/et-si-les-ardentes-allaient-plutot-a-ougree.html